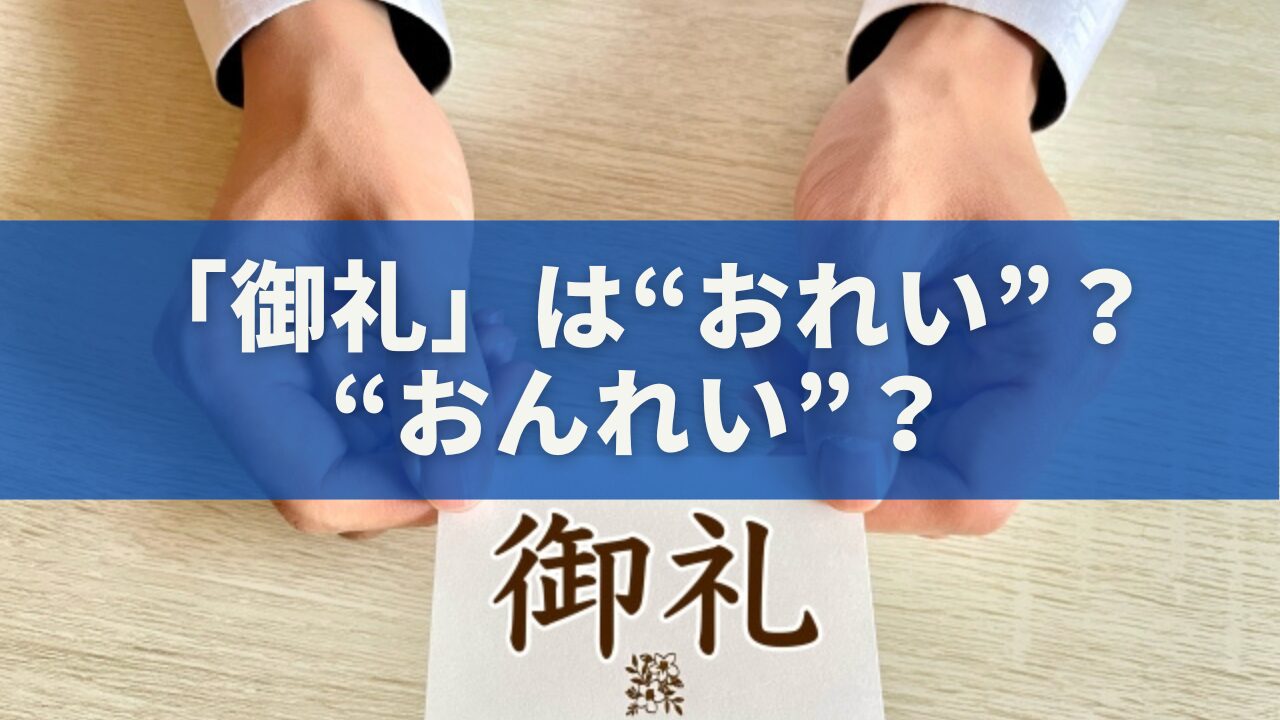

「御礼」は「おれい」と読むのが正解?それとも「おんれい」?

日常の会話やビジネスメールで何気なく使う“感謝の言葉”――「お礼」「御礼」「謝礼」など。

実は、その読み方・意味・使い方には見落としがちな違いがあります。

この記事では、「御礼」「お礼」「謝礼」の違い・読み方・使い分けポイントを、初心者にもわかりやすく整理します。

「感謝表現 使い分け」「御礼 読み方」などで検索している方にもぴったりです。

正しく言葉を使いこなすことで、場面を選ばずに伝わる印象的な“ありがとう”が実現します。

「御礼」の正しい読み方と「おんれい」読みの例

「御礼」という言葉は、普段の会話では「おれい」と読むことが多いですが、特定の定型句では「おんれい」と読むこともあります。

このような「読み方の違い」「慣用句としての特例」は、「御礼 読み方」「満員御礼 おんれい」などのキーワードで疑問を感じて検索する方が多いテーマです。

場面ごとに読み方を整理することで、ビジネス文書や案内状でも安心して使えるようになります。

この違いに戸惑った経験がある方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、「御礼」という言葉の正しい読み方と、その使われ方の違いについて、日常会話とビジネスシーンの両面からわかりやすく解説していきます。

基本は「おれい」

「御礼」は通常「おれい」と読みます。

「御」は尊敬や丁寧さを表す接頭語であり、「礼」は感謝や儀礼的な行為を意味する言葉です。

そのため、「御礼」は丁寧に感謝の気持ちを表す表現として、日本語の中でも非常に多く使われています。

たとえば、「ご挨拶の御礼」「ご来場の御礼」「御礼の品を贈る」といった表現がよく見られます。

特に日常生活では、「この前のお手伝い、ほんとにお礼がしたくて」などのように、口語的に「おれい」と読むのがごく一般的で、自然な使い方とされています。

「満員御礼/当選御礼」などの慣用読み「おんれい」

一方で、「満員御礼」や「当選御礼」といった特定のフレーズでは、「おんれい」と読むことがあります。

これは例外的な慣用読みで、意味が変わるわけではありませんが、読み方が変化している点に特徴があります。

この「おんれい」という読み方は、看板やポスター、新聞広告など視覚的に訴える表現で使われることが多く、「格式」や「格式ばった雰囲気」を演出したい場面に適しています。

「満員御礼」と書かれた垂れ幕を見ると、イベントの成功や集客力を強調するための演出として受け止められます。

つまり、「おんれい」と読むのは誤りではなく、文脈や表現の意図に応じて適切に選ばれているのです。

フォーマルな挨拶状や社告、広告文などでは、このような読み方のバリエーションが使われることもあります。

「お礼」と「御礼」の違いを知ろう

似たように使われる「お礼」と「御礼」ですが、実はその背景や使い方には明確な違いがあります。

どちらも感謝の気持ちを表す日本語ではありますが、使う場面や相手との関係性、さらには文書か口語かといった表現方法によって適切な使い分けが求められます。

特にビジネスマナーが重視される現代では、このような細かな言葉の使い分けが、相手に与える印象を大きく左右することもあるため、意識しておきたいポイントです。

「お礼」は日常向け・カジュアルな感謝表現

「お礼」は、主に日常的な会話やカジュアルな文面で使われる表現です。

柔らかく親しみやすい印象があり、気軽に感謝を伝える場面にぴったりです。

たとえば、友人や同僚にちょっとした感謝の気持ちを伝えたいときに、「昨日の件、お礼言っといてね!」といった使い方が自然です。

また、子どもが親や先生に「お礼を言おうね」と教わるように、家庭や教育の場面でも使われることが多いのが特徴です。

こうした日常的な場面では、かしこまりすぎない「お礼」の方が相手にも気持ちが伝わりやすく、距離を縮める効果もあります。

「御礼」はフォーマル・ビジネス向けの感謝表現

一方で、「御礼」はよりフォーマルな印象を持ち、特にビジネス文書や公的な場でのやり取りに用いられることが多い表現です。

「御」は敬意や丁寧さを表す接頭語であり、「御礼」という言葉自体がすでに改まった表現となっています。

たとえば、展示会やイベントの案内文で「ご来場御礼申し上げます」、あるいはビジネスメールで「本日はご足労いただき、心より御礼申し上げます」といった形で用いられます。

このように、「御礼」は丁寧かつ公式なニュアンスを強く持っており、相手への敬意を表す上で非常に効果的な言葉です。

シーン別の使い分けと例文

「お礼」と「御礼」は、それぞれの特性に応じて使い分けることで、より自然で好印象なコミュニケーションが実現できます。

単なる言い換えではなく、相手に与える印象や場面ごとの適切な距離感を意識した言葉の選び方が重要なのです。

以下に、シーン別の使い分けと具体的な例文を挙げます。

日常的な会話やメッセージでは「お礼」を使います。

たとえば、お手伝いをしてもらった感謝を伝える場面では、「昨日のお手伝い、本当にありがとう。お礼にケーキでも買ってくね!」というように、親しみを込めた言い方が自然です。

こうした会話では、あまり堅苦しくせずに、気持ちがストレートに伝わる表現が好まれます。

特に家族や友人など、気心の知れた相手とのやりとりでは「お礼」がぴったりです。

一方、ビジネスや改まった文書では「御礼」を使うのが一般的です。

たとえば、「このたびは貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。」のように、フォーマルで丁寧な印象を与える表現が求められます。

書面でのやり取りやメールなどでも、「お礼」よりも「御礼」を使うことで、相手に対する敬意や礼儀正しさがしっかりと伝わります。

このように、相手との距離感や場の空気感に合わせて、感謝の言葉を適切に選ぶことが大切です。

正しい言葉遣いは、良好な人間関係やビジネス上の信頼関係を築くうえでも、大きな役割を果たしてくれます。

「謝礼」とは何か?感謝の形としての金品表現

「謝礼」という言葉は、「お礼」「御礼」とはまた少し違ったニュアンスを持っています。

これらはいずれも感謝を伝える言葉ですが、「謝礼」は特に金品などを通じて具体的な形で感謝を示すときに使われます。

目に見えるものとしての「感謝」を意味する点が特徴で、金銭や品物といった「形ある謝意」を表現する際によく用いられます。

日常的な感謝とは異なり、特定の行為や協力に対する「対価的な意味合い」も含まれているため、正しく使い分ける必要があります。

「謝礼」は金品で示す感謝

「謝礼」は、言葉だけでは伝えきれない感謝の気持ちを、現金や品物といった具体的な形で示すことを目的とした表現です。

たとえば、講演を引き受けてもらった方への謝礼、アンケート調査に協力してもらった参加者への謝礼、あるいは習い事の先生への年末の謝礼などが一般的な例として挙げられます。

このように「謝礼」は、ある程度フォーマルなシーンで使われることが多く、かつ「お礼」とは違って「金品の受け渡し」が前提になっている点が特徴です。

したがって、言葉遣いだけでなく、渡す方法やタイミング、表書きの形式などにも配慮が必要となります。

「お礼」「御礼」「謝礼」の比較一覧

「お礼」「御礼」「謝礼」の違いを明確にすることで、それぞれを適切に使い分けられるようになります。

以下に表形式で整理してみました。

| 表現 | 主な意味 | 使う場面 |

| お礼 | 感謝(カジュアル) | 日常会話、ちょっとした贈り物や口頭での感謝 |

| 御礼 | 感謝(フォーマル) | ビジネスメール、案内文、公式な挨拶文や書面 |

| 謝礼 | 感謝(現金・品物での表現) | 講演、依頼、調査協力、報酬など、目に見える謝意の表現 |

このように、場面に応じて適切な言葉を選ぶことが、誤解のない円滑なコミュニケーションにつながります。

謝礼を渡すときの言葉・マナー

謝礼を渡す際は、ただ金品を渡すだけではなく、言葉遣いやマナーにも気を配ることが大切です。

「ささやかですが、お納めください」や「心ばかりの謝礼ですが、どうぞお受け取りください」といった、丁寧で控えめな表現を添えると、相手に対する敬意と感謝の気持ちがより伝わります。

また、謝礼は封筒に入れて渡すのが基本的なマナーです。

封筒は白無地のものやのし袋を使い、表書きには「謝礼」「御礼」「薄謝」などと記すことが一般的です。

金額にかかわらず、相手への感謝を丁寧に伝えるための配慮が重要です。

特にビジネスの場では、社内の決まりや慣習を確認したうえで行うと安心です。

関連語「寸志」「謝金」などの違いも知っておこう

「謝礼」以外にも、似たような意味合いの言葉として「寸志」や「謝金」などがあります。

これらも金品をともなう感謝の表現ですが、それぞれ使う立場や状況によって微妙にニュアンスが異なります。

相手との関係性やTPOに合わせて、適切な表現を選べるようにしておきましょう。

「寸志」とは?使われる立場や場面

「寸志(すんし)」は、もともと「ほんのわずかな志」という意味を持ち、自分側の立場をへりくだって使う謙譲表現です。

主に目上の人や組織の上位にある人が、目下の人や部下に対して使うことが多く、会社の社長が社員に対して賞与とは別に感謝の気持ちを込めて手渡す金銭などがこれにあたります。

また、パーティーや式典などで主催者が来賓やスタッフに対して「本日はご尽力いただきありがとうございました。寸志ではございますが、お受け取りください」といった形で使われることもあります。

「寸志」はその語感から控えめで丁寧な印象を与えるため、改まった場でも好まれます。

「謝礼金」と「謝金」の使い分け

「謝礼金」は、その名のとおり謝礼として渡される現金で、謝礼の中でも特に金銭にフォーカスした表現です。

一方で「謝金」は、より文語的・公的な響きを持ち、ビジネス文書や契約書などで用いられることが多いです。

たとえば、調査協力や外部講師への支払いを「謝礼金」と呼ぶ場合と、「謝金をお支払いする」と表記する場合では、後者の方がやや堅苦しく、形式的な印象を与える傾向があります。

そのため、どちらの表現を使うかは、相手との関係性や文脈に応じて判断することが大切です。

間違えやすい敬語・表現一覧

感謝の気持ちを表す言葉や贈り物に関連して、敬語表現も正しく使いたいところです。

以下に、ついやってしまいがちな誤用例を挙げます。

「ご苦労さまです」というフレーズは、ビジネスシーンでも比較的よく耳にしますが、実はこの表現は使う相手によって適切かどうかが変わります。

基本的には、上司や目上の人に対しては使うべきではありません。

あくまで目下の人や、同等の立場の人に対して使うのが自然です。

目上の人に感謝や労いの言葉をかける場合は、「お疲れさまです」や「ありがとうございます」などの表現が適しています。

「お体をご自愛ください」という表現も一見すると丁寧に聞こえますが、「お体」と「ご自愛」の両方に尊敬の意味が含まれており、二重敬語とみなされることがあります。

そのため、ビジネス文書や正式な手紙などでは「ご自愛ください」だけで十分丁寧な表現になります。

「お体にお気をつけください」という表現に言い換えるのもよいでしょう。

また、「ご足労いただきありがとうございます」という表現も注意が必要です。

「ご足労」は本来、目下に対して「わざわざ来ていただいてありがとう」と言いたいときに使う言葉であり、目上の人に対して用いるのは避けた方がよいです。

代わりに、「お越しいただきありがとうございます」や「本日はお運びいただきありがとうございます」といった表現の方が、相手に対する敬意がより伝わりやすく、印象も良くなります。

敬語は相手に敬意を示すための大切な要素ですが、誤った使い方をするとかえって印象を損なうこともあるため、丁寧さだけでなく正確さも意識したいですね。

ビジネスシーンでの実践:お礼メール・御礼状・渡すときの言葉

言葉の意味や使い分けを理解したら、実際に使う場面でも自然に表現できるようにしておきたいですね。

特にビジネスシーンでは、感謝の気持ちをしっかり伝えることが、信頼関係の構築や円滑なコミュニケーションにつながります。

ここでは、メールや手紙、金品のやり取りといった具体的な状況で使える実践的なフレーズを紹介します。

言い回しのバリエーションを増やしておくことで、相手や場面に応じた柔軟な対応が可能になります。

お礼メール・御礼状の書き方

お礼メールや御礼状は、感謝の気持ちを文章に込めて丁寧に伝える手段です。

特にビジネスの場では、言葉遣いに気を配ることが重要です。

たとえば、商談や打ち合わせ後に送る場合は、以下のような文面がよく使われます。

「このたびはお忙しい中、ご多忙にもかかわらずお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。」

また、フォーマルな御礼状では、封書で送ることもあります。

その際には、以下のように、時候の挨拶を添えたり、「拝啓」「敬具」といった結語を使うなど、形式に沿った書き方が望まれます。

「拝啓 秋冷の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

先日は貴重なお時間を頂戴し、心より御礼申し上げます。

略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

敬具」

謝礼を渡す際の言葉とマナー

謝礼を渡す際には、単に物を渡すのではなく、その場にふさわしい言葉を添えることで気持ちがより伝わります。

渡すタイミングや表情、所作も印象を左右するため、細やかな配慮が求められます。

封筒に入れて渡す際に添える一言の例としては、以下のようなものがあります。

「些少ではございますが、感謝の気持ちとしてお受け取りいただけますと幸いです。」

「微力ながら、感謝の気持ちを込めてご用意いたしました。どうぞお納めください。」

ビジネスの場では、相手の立場や社内ルールも意識し、事前に謝礼の要否や適切な金額などを確認しておくとより安心です。

TPO別の感謝表現まとめ(早見表)

場面にふさわしい感謝の表現を知っておくと、言葉選びで迷うことが少なくなります。

以下に、TPO(時・場所・場合)ごとに適した表現をまとめました。

| 場面 | 表現例 |

| 日常会話 | お礼、ありがとう、いつも助かってます |

| ビジネス文書 | 御礼申し上げます、感謝申し上げます、誠にありがとうございました |

| 金品のやり取り | 謝礼をお渡しします、寸志を進呈いたします、心ばかりの品をお納めください |

| 電話対応 | ご対応ありがとうございます、いつもご協力感謝しております |

| メール文末 | 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます、心より御礼申し上げます |

このように表現を場面ごとに整理しておくことで、実際のやりとりでもスムーズに使えるようになります。

まとめ:場面に応じた「お礼」「御礼」「謝礼」の使い分けを習慣に

「お礼」「御礼」「謝礼」など、感謝を表す言葉は日常でもビジネスでも非常によく使われる大切な表現です。

これらの言葉を上手に使い分けることができれば、コミュニケーションの質が大きく向上し、相手に対する敬意や配慮もよりしっかりと伝わるようになります。

それぞれの言葉には微妙なニュアンスや使いどころの違いがあり、それを理解して使うことが、信頼関係の構築や好印象の獲得につながります。

たとえば、友人にちょっとした贈り物を渡すときには「お礼」、上司や取引先に文書で感謝を伝える場合には「御礼」、そして協力や労力への対価を示す場面では「謝礼」というように、場面や相手に応じた適切な言葉を選ぶことで、円滑な人間関係を築く助けになります。

また、これらの言葉に関連する表現やマナーも理解しておくと、さらに実践的な対応ができるようになります。

ビジネスメールや封筒の表書き、敬語の使い方など、細かな点にまで気を配ることで、より丁寧で思いやりのあるコミュニケーションが可能になります。

相手や場面に合わせた言葉遣いを心がけ、感謝の気持ちをしっかりと伝えていくことは、人間関係を深めるうえでとても重要です。

日々の中で自然にこれらの表現を使いこなせるよう、意識して身につけていきたいですね。