畳のある暮らしは、木の香りや肌触りの良さから、心を癒してくれる日本ならではの生活スタイルの一つです。しかし、そうした心地よさの裏で、重い家具やベッドを長期間置くことで、畳に凹みができてしまうことは意外と多い悩みの一つです。特に賃貸住宅では、畳のダメージが退去時の原状回復費用に直結する可能性があり、思わぬ出費を招くことにもなりかねません。そのため、日常の中で畳をしっかり守る工夫がとても大切です。

本記事では、100円ショップで手軽に購入できる便利なグッズを活用し、畳の凹みを予防・軽減するための具体的な対策をご紹介します。さらに、実際に試してわかった効果や、配置の工夫、日々のお手入れ方法、そして家族みんなで取り組めるアイデアまで、さまざまな角度から解説します。賃貸でも安心して使えるテクニックを中心に、「今すぐできる畳の凹み防止対策」をわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも畳がへこむ原因は?

原因1:家具や人の重みが一点に集中

畳がへこむ原因には主に3つあります。まず1つ目は「集中荷重」です。これは、ソファやタンス、ベッドなどの家具、または人の体重が同じ場所に長時間かかることで、畳が変形してしまう現象です。特に脚の細い家具や、重心が偏った配置の場合は圧力が局所的に集中するため、畳の繊維が徐々に押し潰されて凹みが発生します。家具を頻繁に動かさない場合、この影響は長期間にわたって蓄積されていきます。

原因2:湿気による素材の柔化

2つ目は「湿気」です。畳は主に天然素材でできており、湿気を吸収しやすいという性質があります。湿気を多く含んだ状態になると、畳の繊維が柔らかくなり、本来の弾力性が失われて凹みやすくなってしまうのです。特に梅雨の時期や冬場の結露などで湿度が高まると、知らぬ間に畳が柔らかくなり、ちょっとした荷重でも形が崩れやすくなります。

原因3:素材の経年劣化

そして3つ目は「素材の経年劣化」です。天然のい草を使っている畳は、使い始めはしっかりとした弾力がありますが、時間の経過とともにその弾力を徐々に失っていきます。乾燥や摩耗、日光による色あせなども劣化の原因となり、硬く脆くなった畳は荷重に対して弱くなってしまいます。特に数年にわたって交換や裏返しがされていない畳では、この劣化が顕著に現れ、凹みやすくなるのです。

放置はNG!畳の凹みが引き起こすデメリット

デメリット1:見た目の悪化

凹んだ畳を放置すると見た目が悪くなります。凹みが深くなると畳全体のバランスが崩れ、不自然な歪みや影ができてしまい、部屋の印象が一気に暗くなってしまうことも。来客があるときにも気になり、せっかくの和室の美しさが損なわれてしまうのはもったいないですよね。

デメリット2:衛生面の悪化

凹みがあることで掃除がしにくくなり、ホコリや髪の毛がたまりやすくなります。特に湿気が多い季節には、畳の奥までカビが発生する恐れがあり、健康にも悪影響を与える可能性があります。また、凹み部分に食べ物のカスやペットの毛などが入り込むと、ダニの温床になることも考えられます。快適な室内環境を保つためには、畳の凹みも衛生管理の一環として意識すべきです。

デメリット3:退去時の費用負担

賃貸物件においては、畳の凹みや傷みが「借主の責任」と見なされることがあり、退去時に修繕費用が請求されるケースも珍しくありません。特に深い凹みや広範囲にわたる傷みがあると、畳の張り替えが必要になり、1枚あたり数千円から高額な場合では数万円の費用がかかることも。少しの気配りで避けられる出費だからこそ、日頃の対策が大切です。

100均で手軽に!畳の凹み防止アイテムおすすめ5選

1. 家具用フェルトクッション

家具の脚の下に貼るだけで簡単に使えるフェルトクッションは、荷重を広く分散させてくれる優れものです。特に椅子やテーブルなど、日常的に動かす家具に最適で、床を傷つけにくくする効果もあります。貼るだけで済む手軽さもあり、手間なく畳の保護ができます。

2. ジョイントマット

カラフルで厚みのあるジョイントマットは、家具の下に敷くことで衝撃を吸収し、畳へのダメージを軽減してくれます。必要なサイズに合わせて自由にカットできるため、ベッドの脚の下やソファの下など、部分的な保護にも使いやすいのが特徴です。さらに防音効果もあるため、小さなお子さんがいる家庭にもおすすめです。

3. 滑り止めシート

家具がズレるのを防ぐ滑り止めシートは、畳と家具の間に敷くだけで摩擦を高め、位置のズレによる擦れや畳の傷みを防ぎます。特に頻繁に出入りする場所に置く家具には効果的で、見えないところに敷くだけでもしっかりと役割を果たしてくれます。薄くて目立たないのも嬉しいポイントです。

4. 防振ゴム

防振ゴムは、家具の振動を吸収してくれるため、畳への衝撃を和らげると同時に、音の軽減にもつながります。洗濯機やスピーカー、デスクチェアの脚など動きのある家具にも効果を発揮し、長期的な畳の保護に役立ちます。サイズや厚みも選べるので、用途に応じて選びましょう。

5. すのこ

すのこは、ベッドの下に敷くことで脚からの荷重を面全体に分散させる役割を果たします。木製のものが多く、通気性にも優れているため、湿気対策にもなります。特にベッドのように重くて大きな家具の場合、すのこを使うことで畳全体への圧力が和らぎ、凹みのリスクを大幅に下げることができます。

プラスαで安心感UP!便利アイテムもチェック

ホームセンターや通販でも購入可能な対策グッズ

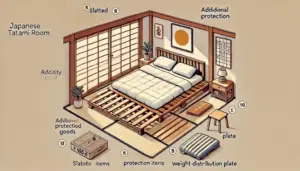

100円ショップのアイテムに加えて、ホームセンターやインターネット通販では、より本格的な畳の保護グッズが手に入ります。例えば、「ベッド下用の荷重分散プレート」は、硬質プラスチックやゴム素材で作られており、脚から伝わる重みを広範囲に分散させてくれるため、長期間同じ位置に家具を置いても畳へのダメージを最小限に抑えられます。

また、「畳用カーペット」は畳全体を覆うことで、部分的な摩耗や汚れ、傷を防ぎつつ、部屋のインテリアにも調和しやすいデザインが揃っています。サイズや素材も豊富に選べるため、好みに合わせてカスタマイズできるのも魅力です。

重量家具には補助アイテムの併用が◎

特にタンスや大型のベッド、マッサージチェアなど、重量がある家具を畳の上に設置する場合は、複数の補助アイテムを組み合わせて使うことが理想的です。例えば、プレートの下にさらにフェルトを敷いたり、家具の周囲にカーペットを敷くことで、畳への直接的な圧力や摩擦を軽減できます。

これらの補助アイテムを併用することで、畳の寿命を延ばすだけでなく、見た目にも清潔感を保ちやすくなります。設置の手間は少しかかりますが、長い目で見れば非常に効果的な投資と言えるでしょう。

畳にベッドを置くときは「配置」がポイント!

荷重が一点に集中しない配置を意識

ベッドの脚の位置が一点に集中しないように配置することがとても大切です。例えば、畳の縁(へり)の上に脚を置かないようにするだけでも、凹みのリスクは減らせます。また、ベッドのサイズや形状に合わせて、できるだけ4本の脚がバランスよく畳の上に分散するように調整しましょう。脚の位置が偏っていると、一部の畳だけに過剰な負荷がかかってしまうため、可能であれば脚の位置を微調整したり、ベッドの向きを変えることも検討してみてください。

荷重を分散させるアイテムの併用

さらに、荷重を広い面で支えるためのアイテムを併用することが効果的です。たとえば、ベッドの脚の下には厚みのあるフェルトパッドやジョイントマットを敷いて、脚からの圧力を柔らかく受け止められるようにします。それに加えて、すのこを使うことで脚だけでなくベッド全体の重みを面で支える形となり、畳への負担を大きく軽減できます。すのこは通気性も良く、湿気対策にもなるため一石二鳥のアイテムです。

畳を長持ちさせるための日々のケア方法

掃除と風通しで湿気を防ぐ

畳は天然素材でできているため、ホコリや湿気を吸いやすい性質があります。そのため、日常的な掃除と通気を意識することが非常に大切です。掃除は掃除機を使って丁寧に行い、畳の目に沿ってゆっくりと動かすことで奥にたまったホコリまでしっかり取り除くことができます。また、畳の上にラグやカーペットを敷いている場合は、それらも定期的に干したり掃除したりすることで、ダニやカビの繁殖を抑えることができます。

さらに、部屋の風通しを良くするために、晴れた日には窓を開けて空気を入れ替える習慣をつけましょう。特に湿気がこもりやすい梅雨の季節や、結露が発生しやすい冬場には、除湿機や扇風機を活用するのも効果的です。湿気の蓄積を防ぐことで、畳の弾力を保ち、凹みや変色を予防することができます。

家具配置の見直しで圧力分散

畳の同じ場所に家具を長期間置いておくと、そこに集中的な圧力がかかり、凹みやすくなってしまいます。これを防ぐためには、家具の配置を定期的に見直すことが効果的です。たとえば、ベッドの向きを変えたり、タンスの位置を数センチずらしたりするだけでも、畳にかかる負荷を分散させることができます。

また、大きな家具の場合は年に数回、軽く位置をずらすだけでも畳へのダメージが蓄積しにくくなります。季節ごとに模様替えを兼ねて家具のレイアウトを調整するのも、畳の保護と気分転換の両方に役立つ方法です。

畳以外にも使える!重い家具への応用法

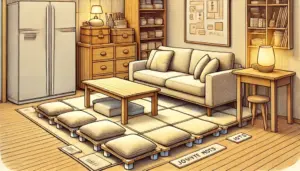

タンスやソファにも活用可能

タンスやソファなどの下にも、ベッド同様にフェルトやジョイントマットを敷いておくことで、畳への圧力を軽減することができます。特にタンスのように重みが集中する家具は、脚や底面からの荷重が一点に集中しやすく、そのままにしておくと深い凹みや畳の繊維の破損につながるおそれがあります。フェルトは滑り止めの効果もあるため、タンスが動いて畳を擦るリスクも減らすことができます。ジョイントマットを複数組み合わせて家具の大きさに合わせてカスタマイズすれば、見た目もすっきり保つことができます。

設置時の工夫が重要

こうした重い家具を設置する際には、初めから保護対策を施すことが大切です。設置場所には十分なスペースがあるか確認し、荷重を分散できるような下敷きを準備するのが理想です。特に動かすことが少ない家具ほど、いちど置いてしまうと再配置が難しくなるため、最初からフェルトやマットなどの保護材を使用することを前提に計画しましょう。また、家具の脚が細い場合は、より広い接地面を持つ保護材を選ぶと、圧力が分散しやすく畳へのダメージを抑えられます。

賃貸暮らし必見!退去前にしておくべき準備とは?

日常的な凹み対策が将来を救う

畳の凹みは一度できてしまうと元に戻すのが難しく、放置することでさらに悪化する可能性もあります。そのため、日頃から予防意識を高く持ち、早い段階で対策をしておくことが大切です。特に重い家具を設置する前には保護グッズを準備したり、家具の脚部分に荷重を分散するアイテムを使うなど、計画的な設置を心がけましょう。また、畳の状態を定期的にチェックして、小さな変化にもすぐ気づけるようにしておくと安心です。こうした地道な習慣が、後々のトラブルや余分な出費を未然に防いでくれます。

簡易補修アイテムでのケアも有効

万が一、畳に凹みができてしまった場合でも、退去前にできるケアをしておくことで印象が大きく変わります。例えば、市販の畳用補修シートやパテ、スチームアイロンを使った簡易的な修復方法があります。軽度な凹みであれば、湿らせたタオルとアイロンの蒸気を使って畳の繊維をふくらませることで目立たなくすることが可能です。また、補修シートは上から貼るだけで見た目を整えることができ、急な来客や退去前の一時的な対策にも役立ちます。こうしたアイテムを活用することで、畳を少しでも良い状態に保ち、退去時の費用負担を減らすことができます。

家族みんなで守ろう!畳と上手に付き合う方法

ルールを共有して予防意識を高める

畳を傷めないためには、家族全員が共通のルールを理解し、日常生活の中で意識して行動することが大切です。たとえば、重いものを運ぶ際には必ず持ち上げて運ぶようにし、畳の上で引きずらないことを徹底しましょう。また、小さなお子さんにも「畳の上ではジャンプしない」「おもちゃを叩きつけない」「濡れたものを放置しない」といった約束ごとをわかりやすく伝えておくと良いでしょう。

さらに、ルールは掲示するなどして視覚的に家族の意識を高める工夫も有効です。小さな習慣の積み重ねが、畳を守る大きな力になります。

小さな気配りが大きな違いに

畳はとても繊細な素材ですので、ちょっとした気配りがその美しさと機能性を長持ちさせる鍵になります。例えば、外から帰った際には靴下を履き替えて清潔に保つよう心がけたり、掃除をこまめに行ったりすることで、畳に付着する汚れやホコリの蓄積を防ぐことができます。

また、加湿器や除湿機を使って室内の湿度をコントロールしたり、畳の上にラグやカーペットを敷く際には通気性を確保する工夫も忘れずに。こうしたちょっとした日々の心がけが、畳をきれいに保つだけでなく、住まい全体の快適さにもつながります。

【Q&A】畳と家具に関するよくある質問

Q. 畳の上に直接布団を敷いてもいいの?

A. 敷くこと自体は可能ですが、畳は湿気を吸いやすい素材のため、長時間布団を敷きっぱなしにしていると湿気がたまりやすくなります。その結果、畳にカビが発生したり、繊維が劣化して凹みや変色の原因になることがあります。そのため、布団を敷く場合は毎朝しっかりと畳んで風を通すようにし、週に1〜2回は外に干して湿気を逃がす習慣をつけるのが理想的です。さらに、すのこや除湿シートを併用することで、布団と畳の間に空間ができ、湿気がこもりにくくなります。

Q. 凹んでしまった畳は戻せるの?

A. 凹みの深さや畳の素材によりますが、軽度な凹みであればある程度元に戻すことが可能です。例えば、水で湿らせた布を凹んだ部分に当て、その上からスチームアイロンを数秒あてることで、畳の繊維が膨らみ、凹みが目立たなくなる場合があります。ただし、熱を当てすぎると逆に畳を傷めることがあるため、様子を見ながら慎重に行うことが大切です。より確実に修復したい場合は、畳のプロに相談してみるのも一つの手段です。

Q. ダイソーとセリア、どっちのアイテムがいい?

A. ダイソーもセリアも、それぞれの特色に合わせた便利な畳対策グッズを取り揃えています。フェルトやジョイントマットに関しては、どちらの品質も大きな差はありませんが、デザインやサイズ展開に違いがあります。ダイソーはシンプルでベーシックな商品が多く、まとめ買いにも向いています。一方、セリアはデザイン性に優れた商品が多いため、見た目にこだわりたい方におすすめです。実際に店舗で手に取ってみて、ご自宅のインテリアや用途に合うものを選ぶのがベストです。

【コラム】失敗しない100均アイテムの選び方

脚の形と大きさに合ったものを選ぶ

畳の保護に使うフェルトやマットは、家具の脚の形状やサイズに合ったものを選ぶことが基本です。丸い脚の家具には丸型のフェルトがぴったりとフィットし、ズレにくく安定感があります。一方、四角い脚の家具には四角型のフェルトが適しており、四隅をしっかり覆って荷重を均等に分散させることができます。また、脚の直径や底面の面積にも注目し、小さすぎたり大きすぎたりしないよう、ちょうどよいサイズを選ぶことで保護効果を最大限に発揮できます。設置する前にメジャーでしっかり測っておくと安心です。

耐荷重や厚みもチェック

選ぶ際には、商品の耐荷重表示や素材の厚みにも注意しましょう。家具が重たい場合には、より高い耐荷重に対応している製品を選ぶことで、長時間使用しても潰れにくく、安定した効果を保つことができます。また、厚みがあるフェルトやクッション素材は、より多くの衝撃を吸収し、畳へのダメージをより軽減してくれます。薄すぎると時間とともに効果が落ちてしまうため、耐久性にも注目して選ぶと良いでしょう。

【チェックリスト】今日からできる畳の保護対策

畳を凹みや劣化から守るためには、日常の中でできるちょっとした工夫が効果的です。以下の対策を習慣にして、畳の美しさと機能性を長く保ちましょう。

・家具を設置する前に、脚の下にフェルトや滑り止めマットをしっかりと敷いておきましょう。これにより、荷重が分散されて畳への負担が軽くなります。

・ベッドなど重量のある家具の下には、すのこを敷いて面で支えるようにしましょう。脚だけで支えるよりも、凹み防止に高い効果があります。

・畳の表面にホコリがたまりやすいため、週に1回は掃除機をかけ、湿気がこもらないように風通しも意識すると良いでしょう。

・同じ場所に家具を長期間置いておくと、そこだけが傷みやすくなります。数ヶ月に一度、家具の位置を少し変えるなどして、圧力が一箇所に集中しないようにしましょう。

・畳を長くきれいに使うためには、家族全員でルールを決めて守ることが大切です。例えば「畳の上ではジャンプしない」「飲み物をこぼさないよう注意する」といった意識づけが効果的です。

【まとめ】畳とベッドの共存は工夫次第で快適に

畳の上にベッドや家具を置くのは心配かもしれませんが、実は少しの工夫を取り入れるだけで、凹みをしっかりと防ぐことができます。畳はとても繊細で、ちょっとした荷重のかけ方や湿気の管理一つで、その状態が大きく左右されます。しかし、100円ショップで手に入るアイテムを上手に使えば、高価な専用グッズを使わずとも、手軽にしっかりと畳を守ることができるのです。

たとえば、フェルトパッドやジョイントマット、すのこなどを家具の下に設置することで、荷重を分散させ畳へのダメージを軽減できます。さらに、配置や掃除の工夫、家族全員でのルール作りなど、生活の中にちょっとした配慮を取り入れるだけで、畳の状態を良好に保ち続けることができます。

特に賃貸住宅にお住まいの方にとっては、退去時の原状回復費用を最小限に抑えるためにも、畳へのダメージを未然に防ぐことが重要です。工夫次第でコストをかけずに、見た目も機能も美しい畳のある暮らしを維持することができます。ぜひ今日から始められる小さな工夫で、快適な和の暮らしを楽しんでくださいね。