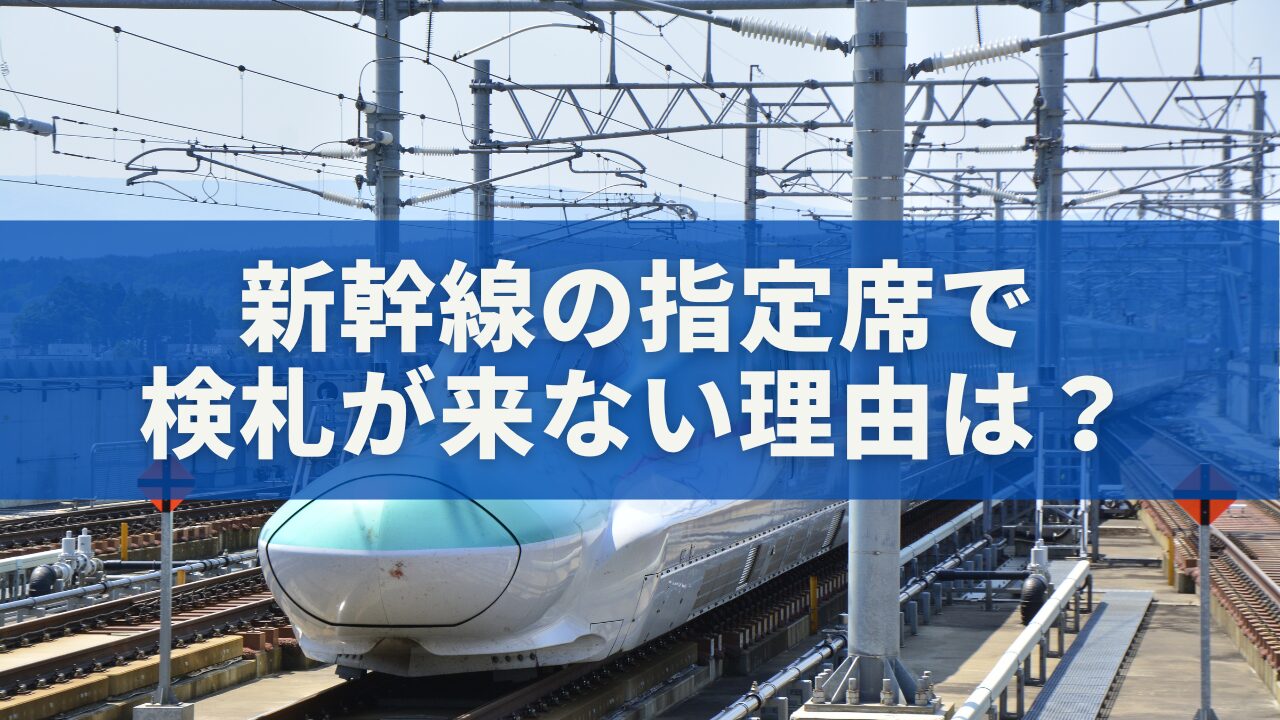

「えっ、検札に来ないの?」

新幹線の指定席に座っているときに、そう感じたことはありませんか?

昔は必ず車掌さんがきっぷを確認して回っていたのに、最近は検札に来ないケースが増えてきましたよね。

これは単なる省略ではなく、チケットレス乗車の普及など、新幹線のシステムが大きく進化しているからなんです。

この記事では、新幹線の指定席で検札が来ない理由を、チケットレス乗車の仕組みやJR各社の運用ルールの違いも交えて、やさしく解説していきます。

これを読めば、安心して新幹線を利用できるはずですよ。

そもそも検札とはどんな作業?

検札とは、車掌さんが列車内で乗客の乗車券や特急券を確認する業務のことです。

この作業には、「きちんと乗車料金が支払われているか」「指定された座席に正しく座っているか」といった基本的な確認のほか、不正乗車の防止やトラブルの早期発見といった意味合いも含まれています。

特に、遠距離を移動する新幹線においては、乗車区間や切符の種類も多様なため、過去には検札が非常に重要な業務とされていました。

乗客と車掌のやり取りを通じて、切符の種類や乗車経路の確認を行い、必要があれば追加料金の精算なども行われていたのです。

以前は紙のきっぷが主流だったため、券面を目視で確認することが唯一の手段であり、列車内での検札作業は欠かせない業務でした。

すべての乗客に対して一人ひとり確認していく必要があったため、車掌にとってはかなり時間と手間のかかる作業でもありました。

指定席と自由席で違う検札頻度

新幹線では、自由席の方が検札される機会が多く、指定席では検札が省略されることがよくあります。

これは、指定席の場合、座席ごとの予約情報がすでにシステムに登録されており、誰がどこに座るかが明確になっているためです。

この情報は車掌さんの端末などにも共有されており、乗客が正しい座席に座っていれば特に問題はないと判断され、検札を省略できる仕組みになっています。

また、スマートEXなどのチケットレスサービスを利用している場合は、予約情報がデジタルで一元管理されているため、座席と利用者のひも付けがより確実になり、車内での確認作業が不要とされるケースが多くなっているのです。

一方、自由席の場合は「どの座席に誰が座っているか」が予約時点で決まっていないため、不正乗車や乗り越し精算などのチェックが必要になります。

特に混雑する時間帯や長距離移動の際は、自由席に無断で座っている人がいないかどうかを確認する目的で、検札が積極的に行われる傾向があります。

このように、座席指定の有無と乗車管理の仕組みの違いが、検札頻度の差につながっているのです。

チケットレス化と検札の関係

近年、新幹線では「スマートEX」や「モバイルSuica」などのチケットレス乗車サービスが急速に普及しています。

これらのサービスを利用すると、事前にネットやアプリで座席予約や料金の支払いを済ませ、ICカードやスマートフォンを使って改札を通過するだけで乗車が可能になります。

紙のきっぷを購入する必要がないため、時間も手間も大きく省けるようになりました。

こうした仕組みでは、改札機を通った時点で「誰が・どの便に・どの座席で」乗っているかといった情報がシステムに自動で記録され、駅員や車掌が確認しなくても正確に管理できるようになっています。

その結果、車掌さんが一人ひとりの乗客に対してきっぷを確認する必要性が大幅に減り、指定席においては検札が省略されることが一般的になってきました。

これはサービスの効率化だけでなく、乗客にとってもスムーズでストレスの少ない移動を実現する、大きな進化といえるでしょう。

JR各社による検札の違い

新幹線は、運行するJR会社によって検札の運用方法がそれぞれ異なっており、路線ごとに特色があります。

どの新幹線でも基本的な乗車管理は共通していますが、検札の実施頻度や省略基準には差が見られます。

これらの違いは、各社の導入しているサービス内容や設備の違い、また地域ごとの乗客のニーズや利用傾向にも影響されています。

東海道・山陽新幹線の特徴

「のぞみ」や「ひかり」、「こだま」などを運行する東海道・山陽新幹線では、特に指定席における検札の省略が一般化しています。

これは、スマートEXやEX予約サービスの普及によって、乗客の座席情報が正確に管理されており、実際に車掌が確認しなくても乗車状況が把握できるためです。

また、これらの路線は利用者が非常に多く、検札に時間をかけすぎるとサービス全体の効率に影響が出るため、テクノロジーを活用した省力化が積極的に導入されています。

さらに、改札や駅構内の機器の高度化により、ICカードやスマートフォンによる乗車情報の追跡も可能となっており、安心して省略運用が行える体制が整っているのです。

東北・上越・北陸の傾向

東北・上越・北陸新幹線では、同様に指定席での検札が省略される場面が増えていますが、完全に検札が行われないわけではありません。

特に観光シーズンや繁忙期には、乗客数が増加するため、不正乗車や座席の間違いを未然に防ぐ目的で検札が行われることがあります。

また、割引きっぷや複雑な乗車経路を含む予約など、一部のケースでは確認が必要になるため、路線によっては条件付きでの検札が行われることもあるのです。

さらに、これらの路線は長距離移動になることが多く、途中下車や乗り継ぎも発生しやすいため、状況に応じた柔軟な運用が求められています。

検札が来ないのは違反ではない?

「検札が来なかったけど大丈夫なのかな?」と、少し不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

特に以前のように、乗車するたびに車掌さんが検札に来ていた時代を知っている方にとっては、確認なしで目的地まで行けることに戸惑いを感じることもあるでしょう。

ですが、安心してください。

きちんとチケットを購入していれば、たとえ検札が来なかったとしても、それが問題になることは基本的にありません。

現代の新幹線では、乗車時に自動改札を通過したタイミングで、乗客の乗車情報がシステムに登録される仕組みが整っており、すでに「この人がこの列車に乗っている」という情報が管理されているのです。

この乗車情報は、チケットレス乗車でも紙のきっぷでも同様に扱われており、不正乗車の疑いがない限り、わざわざ車掌がすべての乗客を確認する必要がなくなっています。

そのため、検札が来なかったからといって、何か手続きをしなければならないということもありません。

もちろん、何らかのトラブルや特別な状況が発生した場合には検札が行われることもありますが、通常の利用であれば、検札が省略されても問題なく目的地まで快適に移動できるようになっているのです。

検札が行われる場面と理由

券種や混雑状況による違い

割引きっぷや複雑な乗車ルートを利用している場合には、乗車条件が特殊なことが多いため、券面の詳細な確認が必要となり、車内での検札が行われる可能性が高まります。

たとえば、一部区間のみ有効な割引や、乗り換えが必要なルートを通るきっぷの場合、正しい経路で乗っているかを確かめる必要があるため、車掌が確認に訪れることがあります。

また、混雑時には乗客の流動が激しくなり、自由席やデッキなどで立っている人も増えるため、座席の不正使用が起きやすくなります。

こうした場面では、座席を適切に利用しているか、不正な乗車がないかをチェックするために、検札が積極的に行われることがあります。

特に繁忙期や通勤時間帯、長距離移動のピーク時には、検札の頻度が通常より高くなる傾向があります。

さらに、複数の特急券や企画乗車券を組み合わせて利用している場合、内容が複雑になるため、車内での券面確認が行われるケースも少なくありません。

こうした背景により、条件付きのきっぷや混雑した状況下では、通常よりも検札に出会う可能性が高くなります。

臨時列車・トラブル時の対応

臨時列車やダイヤが乱れた際には、通常とは異なる運行体制となるため、乗車の確認を徹底する必要が出てきます。

特に臨時便では通常とは異なる予約システムや運用方法が採用されることもあり、その確認を車内で行う目的で検札が強化されることがあります。

また、遅延や運転見合わせが発生した際には、きっぷの有効区間の変更や、乗客の振替案内などで混乱が生じる可能性があるため、正確な乗車状況を把握する必要があります。

このような場合、車掌がきっぷを確認することで、間違った車両や区間に乗っていないか、不正乗車が発生していないかをチェックするのです。

さらに、乗り換えの多いターミナル駅を経由する臨時便では、通常と異なる乗降の流れが発生することもあり、安全管理の一環として検札が強化されるケースもあります。

こうした特殊な状況では、検札が乗客サービスと安全確保の両面で重要な役割を果たしているのです。

スムーズな検札対応のポイント

きっぷやスマホの見せ方

検札が来たときは、きっぷやスマートフォンの画面をすぐに見せられるように準備しておくことが大切です。

紙のきっぷを利用している場合は、財布やポケットなどからすぐに取り出せる場所に入れておきましょう。

席を立ったりカバンを探ったりすると、他の乗客の迷惑になることもあるため、事前の準備がスムーズな対応につながります。

スマートEXやモバイルSuicaなどのチケットレスサービスを使っている方は、予約完了画面や乗車情報が表示されている画面を、あらかじめ開いておくのが理想です。

電波状況が悪くなるトンネル内ではアプリの読み込みに時間がかかることもあるので、スクリーンショットを事前に保存しておくのもおすすめです。

また、スマホの画面が暗くなっている場合や、通知などで情報が隠れていると確認に時間がかかることがあります。

検札が近づいてきたと感じたら、あらかじめ画面の明るさや表示状態もチェックしておくと安心です。

検札トラブルの防ぎ方

「きっぷを無くした」「スマホの電源が切れてしまった」「アプリが開かない」など、検札時に起こりうるトラブルは意外と身近なものです。

これらを避けるためには、乗車前に持ち物の確認をしておくことが基本です。

紙のきっぷの場合は、財布の中にしっかり入っているか、複数枚ある場合はどの順番で使うかを確認しておくと安心です。

チケットレスの人は、スマホの充電残量をしっかり確保し、必要に応じてモバイルバッテリーを持っておくと安心感が違います。

さらに、ICカードでの乗車時は、残高が不足しているとエラーが出てしまう可能性があるため、事前にチャージしておくのも大切です。

こうした小さな準備が、スムーズな検札と快適な旅につながります。

指定席検札のよくある疑問

Q:指定席でも検札されることはある?

A:はい。

指定席であっても、割引きっぷを利用していたり、特別な乗車条件が付いている場合は、車掌さんによる確認が行われることがあります。

たとえば、学生割引や企画きっぷ、特別区間をまたぐ乗車などでは、券面の詳細な確認が必要になるため、検札が行われるケースが少なくありません。

また、乗車時に何らかの不備や不審な点がシステム上で検知された場合にも、確認のため検札が実施されることがあります。

Q:検札が来なかったとき、領収書は必要?

A:基本的には不要です。

きちんとチケットやICカードで乗車していれば、検札が来なかったからといって特別な対応は必要ありません。

ただし、出張や経費精算を目的として領収書が必要な場合は、乗車前後に駅の券売機や窓口、またはオンラインで発行手続きを済ませておくのがおすすめです。

検札の有無に関わらず、領収書の発行タイミングを逃さないよう注意しましょう。

Q:在来線とはどう違うの?

A:在来線では、特急列車など一部の例外を除き、基本的に検札が行われることは少なくなっています。

自動改札機によるチェックが中心で、駅構内の入出場記録で乗車状況が把握できるため、車内での検札の必要性が薄くなっているのです。

また、在来線は停車駅が多く短距離移動が主流であることから、新幹線ほど厳密な座席管理が求められないという違いもあります。

まとめ|安心して新幹線を利用しよう

新幹線の指定席で検札が来ないのは、単なる偶然や省略ではなく、乗車システムそのものが進化し、より効率的でスマートな運用が可能になったことによるものです。

特にチケットレス化が進んだことで、乗客の乗車情報がリアルタイムでシステムに記録され、紙のきっぷを一枚ずつ確認しなくても安全かつ正確に管理できる体制が整っています。

これにより、検札という作業が必要不可欠ではなくなり、スムーズでストレスのない移動が実現されています。

また、こうした効率化の裏には、ITインフラの整備やアプリ・ICカードの利便性向上、駅改札システムの進化など、多方面にわたる技術の進歩が支えとなっています。

結果として、乗客一人ひとりの移動が見える化され、検札を行わなくても不正やトラブルを未然に防ぐ環境が整ったのです。

今後も、新しいサービスや技術の導入が続くことで、さらに快適な新幹線の利用が期待されます。

たとえば、より細かな予約管理やAIによる乗客動向の分析、さらには多言語対応の強化なども進むことで、国内外問わず誰もが安心して利用できる交通機関として進化していくでしょう。

こうした背景を知っておくことで、私たち利用者も新幹線をより安心して、便利に活用できるようになります。