300グラムという重さ、実際にどのくらいかイメージできますか?料理や買い物、体重管理など、私たちの生活のあらゆる場面で何気なく登場しています。とはいえ、数字で見てもピンとこないことも多いですよね。この記事では、300gの重さを感覚的にイメージできるよう、誰もが使ったことのある身近なアイテムを例にして、できるだけわかりやすく解説していきます。「これと同じくらいなんだ!」とすぐに実感できる内容を目指していますので、ぜひ参考にしてみてください。

300gの重さを身近なもので例えると?

300gの重さと感覚の目安

300gは、片手で軽く持ち上げられる程度の重さです。たとえば小さめのペットボトル1本(350ml)よりやや軽いくらいで、日常生活で頻繁に持ち運ぶ感覚と一致します。手に持ったときには「ずっしり」とまではいかなくても、しっかりと重みを感じる、そんな絶妙な重さです。

手に持ったときの感触・重さの感じ方

具体的には、スマホ1台(200〜250g)より少し重めというイメージです。長時間持ち続けていると、手首に少しだけ疲れを感じるかもしれませんが、短時間なら問題なく扱える重さ。例えば読書をするときに持つ文庫本数冊と同じくらいの感覚で、負担になりすぎない重量感です。

300gを直感で理解するためのコツ

300gを日常感覚で覚えておくには、「大きめのりんご1個分」や「厚手のノート1冊分」などが便利です。また、缶ジュースや小さなペットボトル、パッケージされたお菓子などでもよく見かける重さなので、スーパーで手に取ったときの感触を覚えておくのもおすすめ。身の回りにあるもので結びつけてイメージすると、すぐに実感できるようになります。

300gとよく使う単位・計量方法の比較

グラム・キログラム・ポンドの違い

グラム(g)は重さの基本単位で、最も身近で使いやすい単位です。1000gで1キログラム(kg)となり、キログラムは重いものを表すときによく使われます。たとえば、人の体重や大きな荷物などに使われることが多いです。一方、ポンド(lb)は主にアメリカやイギリスなど海外で使われている単位で、1ポンドは約453.6gに相当します。つまり、300gは約0.66ポンド(3分の2ポンド弱)という計算になります。旅行先などでポンド表示を見ることがある方は、この換算を覚えておくと便利ですね。

300gはどのくらいの分量か?

300gという重さは、使う物の種類によって印象が変わります。たとえば小麦粉などの粉類では、300gは約3カップ分。ココアパウダーや片栗粉も似たような量になります。水や牛乳など液体では、300mlがほぼ300gに相当しますが、油のように比重が違うと誤差が出ます。さらに、砂糖や塩のような粒子の細かいものは体積のわりに重くなるので、見た目以上の重さになります。調理においては、こうした違いを理解しておくとレシピの分量が正確になります。

よく使われる場面でのグラム表示例

スーパーやコンビニで見かける商品の多くには、グラム数の表示があります。特に肉や野菜、果物では100g単位が一般的で、価格表示にも「100gあたり○円」と書かれていることが多いです。300gの商品は、一般的な1〜2人前を少し上回る中量サイズとして扱われます。また、惣菜やサラダ、お菓子の袋詰めでも「300g入り」と記載されていることがあり、家族で分けるのにちょうど良いボリューム感となります。こうした表示を読み取る習慣を持つことで、日々の買い物や調理がぐっとスムーズになります。

食品で見る300gはどれくらい?

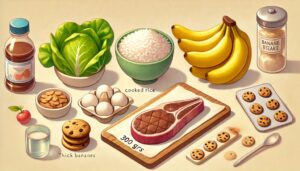

ご飯300g:お茶碗2杯分

炊いたご飯の重さは、お茶碗1杯分でおよそ150gとされています。つまり300gはぴったり2杯分に相当します。これは、成人の1食分のご飯量としてちょうどよく、バランスの取れた食事を意識する際の基準としても使いやすいです。また、おにぎりにすると約3〜4個分の量になるため、お弁当の参考にもなります。お子さんのお弁当なら2食分に分けても十分なボリュームとなるでしょう。

肉300g:ステーキや焼肉で比較

牛肉のステーキなら、300gで厚みのある大きな1枚分に相当します。レストランのメニューでも「300gステーキ」と表記されていることがあり、かなりの食べ応えがあります。焼肉の場合、1人前がだいたい70〜100gとされているので、300gあれば3〜4人でシェアできる量になります。牛肉以外でも、鶏もも肉2枚分、豚バラなら5〜6枚程度で300gになることが多く、メインディッシュとしてはしっかりした量です。

果物・野菜で300gの目安

果物の場合、りんごなら中〜大サイズで1個、バナナなら2〜3本ほどが300gにあたります。オレンジなら2個、みかんなら3個程度で同じくらいになります。野菜では、きゅうりなら2本、にんじんなら1.5本〜2本分、トマトなら中玉3個ほどです。特に葉物野菜は軽いので、ほうれん草やレタスなら1袋以上になることもあります。見た目よりもボリューム感があるのが特徴です。

ラーメンの麺300g

ラーメンの麺は、茹でると重量が増しますが、茹で後で300gになると、大盛りラーメン1杯分に相当します。市販の生麺は1玉あたりおよそ120〜150gなので、2玉分強と考えるとわかりやすいです。インスタントラーメンの乾麺は1袋60〜80gほどなので、2.5袋分ほどが300gとなります。食べ応えを求めたい時の目安になりますね。

お菓子やパンで見かける300g

市販のクッキーやチョコレート菓子のパックに「300g入り」と書かれているものがあります。家族でおやつタイムを楽しむのにぴったりの量で、数回に分けて楽しめるちょうど良いサイズ感です。また、食パン1斤の重さがだいたい300g前後なので、パンを基準にするのも分かりやすい方法です。クロワッサンや菓子パンなら3〜4個分ほどでこの重さになります。

日用品・身近なもので300gを体感!

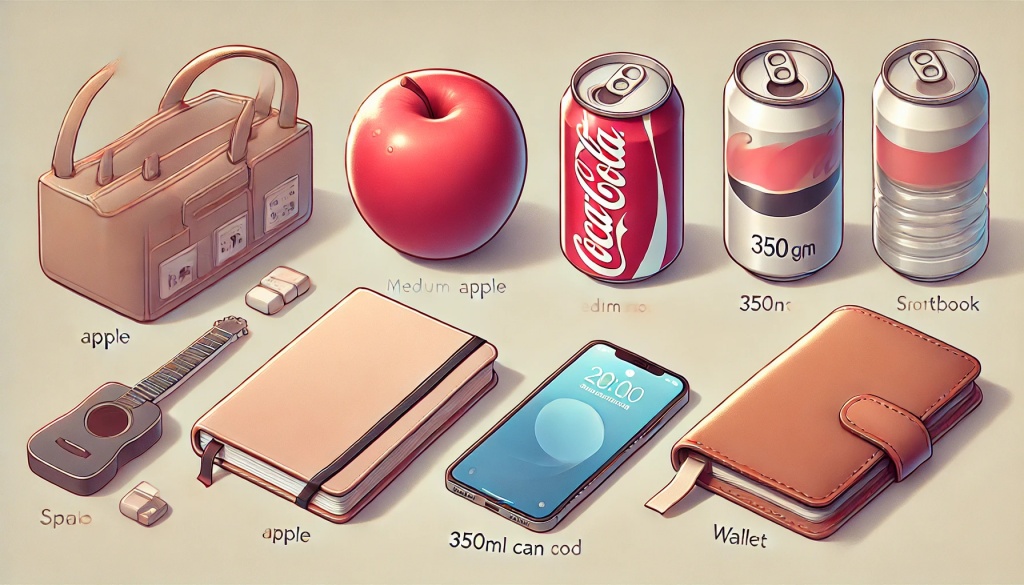

スマホやノート、財布と比較

スマホ1台は一般的に約200〜250gで、300gにかなり近い重さです。これに加えて、厚手のノートや手帳も200〜300g前後のものが多く、日常的に手に取る機会があるため、重さの比較にとても便利です。長財布もレザー素材や中身が入っている状態で300g程度になることが多く、実際の重さを知るにはぴったりのアイテムです。これらを一緒に手に持ってみることで、300gの感覚をより具体的に捉えることができます。特に、バッグの中身を整理するときなどに、重さを意識してみると、体感的な理解が深まります。

ペットボトル・缶ジュースで手軽に確認

ペットボトル飲料や缶ジュースは、手軽に重さを確認するのに非常に役立ちます。350ml缶は中身込みで約360g、500mlペットボトルは満タンで約520g程度ありますが、中身を少し減らすことで300g前後に調整できます。たとえば、500mlペットボトルから3〜4割ほど中身を出せば、およそ300gに近づきます。この方法は家の中でも外出先でもすぐに試せるため、実際に「これが300gか」と確かめるには最適です。

紙・衣類の重さで例える

コピー用紙は1枚あたり約4.5gとされており、100枚で約450g。つまり約65〜70枚分が300gになります。ノートやプリントを束ねたときの重さを想像すると分かりやすいです。また、衣類ではTシャツ1枚が約150〜200gなので、2枚重ねるとちょうど300g程度になります。セーターやパーカーなど厚手の衣類1着でも300g前後のものが多く、季節の衣替えや旅行時の荷造りの参考にもなります。

化粧品や日用品で見かける300g

化粧品や日用品にも、300g前後の重さのものは意外と多く存在します。化粧水や乳液のボトル、シャンプー・コンディショナーの詰め替えパックなどは、満タンで300gを少し超えるくらいの重さが一般的です。洗顔料やボディソープも同様で、パッケージに記載されている内容量からおおよその重さを把握することができます。実際に手に持ってみて、「これが300gなんだ」と実感することで、重さの感覚を生活に取り入れやすくなります。

300gを計量するコツと身近な測り方

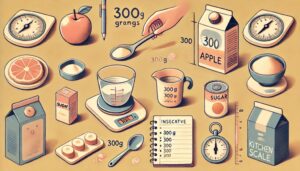

スケールがない時の計量方法

キッチンスケールが手元にないときでも、工夫次第で大まかな重さを見積もることは可能です。方法としては、すでに重さがわかっている身近な物を基準にして比較することが挙げられます。例えば、りんご1個(約300g)、スマホ1台(約200〜250g)、ノート1冊(約250〜300g)などが目安として使えます。こうした物を実際に手に持って比べることで、おおよその重さを感覚的に把握できます。また、袋詰めの食品や日用品にも重さが書かれていることがあるので、そういった情報も活用しましょう。

計量カップで測る方法

計量カップを使えば、ある程度正確に重さを測ることも可能です。特に水の場合は、1ml=1gの関係が成り立つため、300mlの水はそのまま300gになります。ただし、すべての食品にこの法則が当てはまるわけではありません。たとえば、小麦粉は1カップで約100g、砂糖は約130g、油は約210gなど、同じ体積でも重さが大きく異なります。そのため、よく使う材料については事前に大まかな換算を覚えておくと安心です。インターネットや料理本に記載されている「グラム早見表」も役立ちます。

家にあるもので代用できるもの

スケールがない場合でも、家庭にあるもので代用できるアイテムはたくさんあります。たとえば、500mlのペットボトルは中身を3〜4割減らせば約300gになりますし、缶ジュース(350ml)も飲みかけで調整できます。また、インスタントラーメンや冷凍食品などのパッケージには、重さが明記されていることが多いので、未開封のものを比較対象として使えます。化粧品のボトル、詰め替えパック、調味料の容器なども重さの基準として活用可能です。

実際に量る時のポイント

実際に重さを量るときは、「風袋(ふうたい)=容器の重さ」を引くことを忘れないようにしましょう。たとえば、空の容器を先に量っておき、その分を差し引いて中身の重さを算出します。また、同じ容器を使って複数の材料を量る場合には、一度容器の重さを覚えておくと計算がスムーズになります。さらに、重さを見積もる際には水平な場所で容器を置き、安定した状態で測ることも正確さを保つために大切なポイントです。

300gの増減がもたらす変化・影響

赤ちゃんや体重管理の例

赤ちゃんの体重は日々少しずつ変化しますが、300gの増減は実際の抱き心地にも変化を感じるほどの大きさです。たとえば新生児期の赤ちゃんなら体重全体の5〜10%にあたるため、母子手帳の記録でも注意深くチェックされる項目です。また、育児中の方にとっては、授乳や食事の成果がどの程度現れているかを知る重要な指標となります。

大人でも体重計に乗ったときに300gの増減が気になることはよくあります。特にダイエット中や健康管理をしている場合、毎日の変動の中でも300g単位の増減は心理的な影響を与えることがあります。わずかな差ではありますが、習慣や努力の成果が数字で見えるとやる気にもつながります。

荷物や旅行での300g

旅行の荷物が300g軽くなるだけでも、実際に移動するときの快適さは大きく変わります。たとえば、厚手のセーター1枚や小さめのお土産1個がまさにそのくらいの重さです。飛行機に乗るときは手荷物や預け荷物の重量制限があるため、300gの違いが料金に影響するケースもあります。

また、バックパッカーや登山などで装備を最小限に抑えたい場面では、300gの節約が体力消耗を大きく軽減してくれる要素になります。連泊旅行や子ども連れの旅行でも、荷物が少しでも軽いと行動の自由度が広がるでしょう。

スポーツ・筋トレにおける負荷

スポーツや筋トレにおいて、300gの負荷増加は見た目には小さな変化でも、身体にはしっかりと効いてきます。たとえば、手首に巻くウエイトやダンベルを使うとき、300g増えるだけでトレーニングの難易度が一段階上がったと実感できます。

持久系の運動では、300gの違いがフォームの崩れや疲労の早まりに影響することもあります。ランニングやウォーキングで履くシューズの重さが300g違えば、長距離ではかなりの負担となるのです。そのため、道具選びにも慎重になるべき要素のひとつとして、300gは重要な基準となります。

食生活・カロリー管理の観点から

食材300gのカロリーは、種類によって大きく異なります。たとえば、白ご飯300gで約500kcal前後、豚バラ肉300gだと1000kcalを超える場合もあります。逆に、キャベツやきゅうりなどの低カロリー食材なら300gでも100kcal未満に抑えられることも。

このように、同じ300gでも食べる内容によってカロリー差が大きいため、食事の管理には重さだけでなく内容の把握も重要です。食べ過ぎ防止の目安として「今日は300g以内で済ませよう」と意識することも、バランスの良い食生活を維持するために役立ちます。また、食材の重さを意識することで、自然と栄養バランスや満腹感にも配慮した食事ができるようになります。

300gと500gの違いを体感しよう

200gの差で変わる実感・扱いやすさ

500gになると、重さの感覚が一気に変わってきます。300gでは片手で楽に持てていたものも、500gになると「少し重いな」と感じることが多くなります。たとえば、水の入ったペットボトルでは300gなら軽く振ったり持ち上げたりできますが、500gでは動作にやや慎重さが求められます。料理の際には、300gの食材なら軽やかに扱えますが、500gでは包丁の動きや鍋に入れるときの扱いにも違いが出てきます。また、郵便物や宅配の荷物でも、300g以内なら「軽い部類」に分類され、500gになると送料が変わったり、「やや重い」と感じる範囲に入ってくることが多いです。スポーツや運動においても、200gの差は疲労度に影響する場合があり、特にランニングシューズや手首のおもりなどでは違いを実感しやすいです。

目的別に選ぶ重さの使い分け

日常生活の中では、目的に応じて適切な重さを選ぶことが大切です。例えば、料理の準備では、軽く済ませたいサラダや副菜なら300gがぴったりですし、がっつりメインを作る場合は500gの材料がちょうどよく感じられます。旅行時の荷物でも、短時間の持ち運びや女性のバッグなどには300g以内に収めると負担が少なくなります。反対に、しっかりと収納力や機能性を求める場合は、500gまでの重さを許容範囲として考えると良いでしょう。また、筋トレやリハビリ器具を選ぶ際も、初めての方には300gから始めて、徐々に500gへと負荷を上げるのが一般的です。このように、重さの選択はシーンによって工夫することで、より快適で効率的な生活が実現できます。

まとめ|300gの重さを暮らしに活かす

300gは決して大きすぎず、それでいて確かな重みを感じられる、日常生活で非常に使いやすいちょうど良い重さです。この重さは、料理に使う食材の目安としても、日用品を選ぶときの判断材料としても非常に役立ちます。例えば、1食分のご飯や1枚のステーキ、ちょっとした日用品のボトルなど、さまざまな場面で登場し、その都度私たちはこの300gという重さを無意識に体感しています。

また、体重管理やダイエットをしている方にとっては、300gの増減がモチベーションや気付きにつながる重要な単位にもなります。さらに、旅行や外出時の荷物、スポーツや筋トレ時の負荷調整においても、300gの違いが明確に体感できるポイントです。

このように、300gという重さを感覚的に理解しておくことは、生活のあらゆる場面で応用できる知識になります。身近なアイテムと結びつけて覚えておくことで、よりスムーズで快適な暮らしが実現します。ぜひ、毎日の生活の中で300gの感覚を意識してみてください。