「5メートル」と聞いて、すぐに距離のイメージが浮かびますか?数字だけだとちょっとピンとこない方も多いかもしれません。でも、私たちの暮らしの中には、意外とたくさんの「5メートル」が隠れているんです。

例えば、家の中でも、部屋の端から端までの距離や、ソファからテレビまでの間隔など、意識してみると「5メートル前後」なシーンは意外と多くあります。道路や公園でも、ちょっとした看板との距離や、ベンチの間隔など、思い返すとあちこちに「5メートル」が登場しています。

また、防災や防犯の観点でも、5メートルは大切な目安になります。避難時に確保すべき距離、知らない人との適切なパーソナルスペース、または飛沫感染対策など、様々な場面で「5メートル」という単位が参考になるんです。

この記事では、身近な例を通じて、5メートルという距離や高さをわかりやすくご紹介します。数字だけでは捉えにくいこの長さを、もっと実感しやすく、そして生活に役立てられるようになることを目指しています。

5メートルの距離感をつかもう

5メートルはどのくらい?身近なモノでイメージ

5メートルといえば、だいたい乗用車2台分の長さです。また、学校の廊下や公園の遊歩道などでも見かけることがあります。家庭用のホースやロープでも5メートルの商品はよく販売されていて、意外と手に取る機会は多いものなんです。さらに、縄跳びの長さやトレーニング器具の設置幅としても、5メートルがちょうどいいサイズとされることもあります。

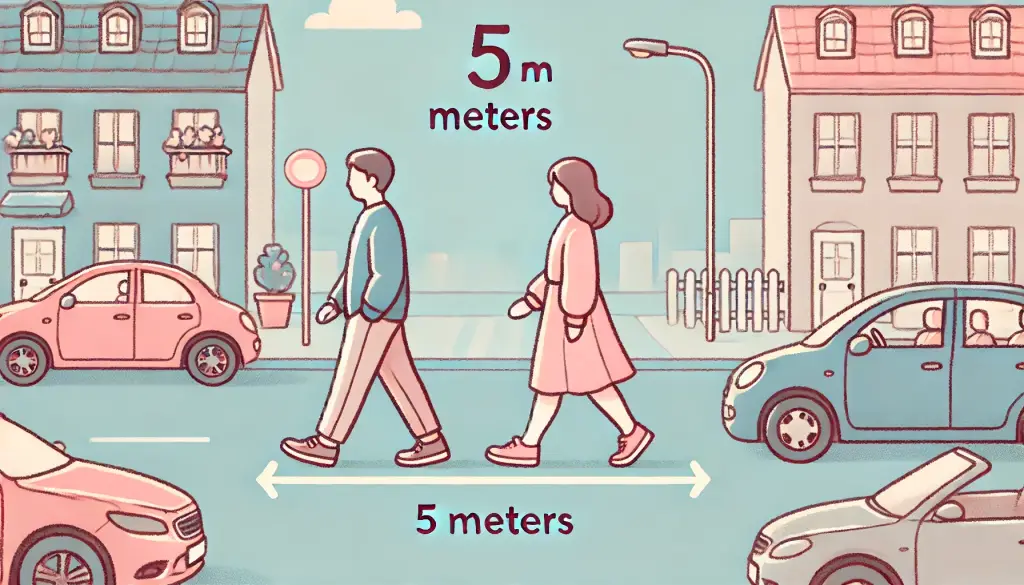

5メートルは何歩?歩幅で測るとこうなる

大人の歩幅はおよそ70センチから80センチほどです。つまり、5メートルはおおよそ6歩から7歩ほどで歩ける距離になります。思ったよりも短く感じた方もいるかもしれませんね。子どもであればもう少し多くの歩数が必要なので、親子で一緒に歩いて比べてみるのも楽しいかもしれません。

意外と近い?日常生活で感じる5メートル

玄関から車までの距離や、キッチンからダイニングテーブルまでの往復など、日常生活でも5メートルほどの移動はたくさんあります。また、家の中での軽い運動やストレッチスペースとしても、5メートル四方あれば十分に活用できます。こう考えると、5メートルという距離はとても身近な存在ですね。

5メートルの高さを想像してみよう

建物やマンションで例える高さの目安

5メートルの高さは、おおよそ2階建ての建物の高さに相当します。一般的な住宅の1階は約2.5メートルなので、2階分と考えるとわかりやすいです。また、ビルや商業施設であれば、1階ごとの天井が高くなる傾向があるため、5メートルはエントランスホールや吹き抜け天井の高さにも相当します。

たとえば、体育館のバスケットゴールの高さは約3.05メートルなので、それよりも高く、ちょうどリングを大きく超えた位置になります。さらに、公園などにある大型の遊具や滑り台の高さの上限が5メートル前後であることが多く、安全基準のひとつにもなっているんです。

高さ5メートルがもたらす影響と注意点

例えば、高さ5メートルから物を落とすと、それなりの衝撃になります。スマートフォンのような精密機器はもちろんのこと、小さなボールでさえも、当たるとケガの原因になるほどの勢いです。子どもやペットが遊ぶ場所では、落下の危険がある高さとして意識しておくと安心です。

また、木の剪定や窓掃除など、高さ5メートルでの作業には脚立やはしごを使う必要があります。作業する際は、安全ベルトや補助者の有無など、万全な対策をとることが大切です。特に風が強い日や足元が不安定な場所では、5メートルの高さが命に関わるリスクを生む可能性もあるため、細心の注意が求められます。

スポーツ・レジャーで体感する5メートル

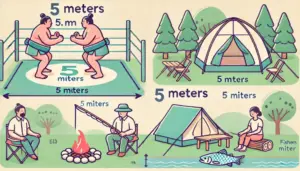

相撲の土俵と5メートルの関係

相撲の土俵の直径はおよそ4.55メートルです。つまり、土俵より少し大きいくらいが5メートルになります。実際に相撲を観戦したことがある方は、あの円形の土俵を思い浮かべていただくと、5メートルの広さがより具体的にイメージできるかもしれません。また、相撲では選手が小さな土俵の中でぶつかり合うことから、5メートルの空間が「狭すぎず広すぎず」の絶妙なバランスで使われていることもわかります。スポーツ観戦の際にも、他の競技と比較しながら距離感の参考にすることができますよ。

キャンプや釣りでの5メートル活用法

アウトドアでは、テントと焚き火の距離を5メートル以上あけると安全とされています。火の粉が飛んでテントに穴が開いたり、思わぬ事故が起きたりすることを防ぐためにも、この距離は非常に重要です。実際のキャンプ場では、区画ごとのスペースがちょうど5メートル四方になっているところもあり、設営の目安にもなります。

また、釣り糸の長さとしても5メートルはちょうどよい長さで、初心者にも扱いやすいです。渓流釣りや岸釣りなど、そこまで遠投が必要ない場面では、この長さがちょうどよく、トラブルも少なく済みます。ロッドやリールの扱いに慣れていない方でも、5メートルを基準にすれば安心して楽しめます。

レジャー時の風速5メートルってどんな風?

風速5メートルになると、帽子が飛ばされたり、木の枝が揺れたりするほどの風です。風の抵抗を強く感じるため、軽い荷物やレジャーシートなども風にあおられやすくなります。特にテントやタープの設営時には、ペグやロープをしっかり固定することが重要になります。

この風速では、キャンプ場での焚き火の管理も難しくなることがあります。火の粉が舞いやすくなるため、焚き火台の周囲に防風用の囲いを作る、風向きを考慮して設置するなど、事前の準備が欠かせません。風速5メートルは、レジャーに支障をきたすほどではないものの、ちょっとした気配りと対策で快適な時間を過ごす鍵になります。

風速5メートルの正体とは?

日常で感じる「風速5メートル」の体感

風速5メートルの風は、顔に風をしっかり感じるレベルです。風に向かって歩くと、少し身体を前傾させたくなるほどの強さで、女性の方やお子さんにはやや強い風と感じられることもあります。洗濯物が風に大きく揺れたり、軽いプラスチック容器や傘が風に流されてしまったりすることもあります。そのため、洗濯物を干す際には洗濯ばさみを強めに使ったり、重しを使ったりすることが推奨されます。

また、風速5メートルの風は話し声が少しかき消される程度の音も伴います。公園などでのんびり過ごしていても、髪が舞ったり、帽子がずれたりと、ちょっとしたストレスを感じる風です。

自転車や海辺での風の強さ

海沿いや橋の上では、風速5メートルの風が吹くと、自転車の運転にも影響が出ることがあります。ふらつかないように、しっかりとハンドルを握りましょう。特に横風が吹く場合は、バランスを崩しやすいため、低速で慎重に運転するのが安全です。

風を受ける面積が大きくなるバッグやリュック、スカートなども風によって動きやすくなるため、できれば風を受けにくい服装を選ぶと安心です。また、海辺では砂が舞いやすくなるため、目に入らないようにサングラスを活用するのもおすすめです。

風速に応じた安全対策と心得

風が強くなる日は、帽子や傘など飛ばされやすいものは控えたほうが安心です。また、アウトドアでは風向きを意識した設営が大切です。特にテントやタープを張る際は、風上に出入り口を向けないようにし、しっかりとペグで固定しましょう。

さらに、天気予報で「風速5メートル以上」と予想されている日は、軽量な家具や鉢植えを屋内にしまう、ベランダの物干しをたたむなどの事前対策も効果的です。風が少し強いだけでも、不意の事故につながることがあるので、余裕を持った準備が大切です。

5メートルをもっと身近に感じるコツ

タイヤ・公園・道路などで実感する方法

例えば、大型トラックのタイヤ3つ分、公園のベンチ3つ分並べると約5メートルになります。自動販売機を2台並べたくらいの長さや、小学校の教室で黒板から最後列までの距離もおおよそ5メートル程度です。このように、私たちが日常的に接しているさまざまな場所やモノを思い浮かべながら「これって5メートルくらいかな?」と考えてみることで、距離感が身につきやすくなります。

また、歩道の幅や住宅街の道路幅も、場所によってはおよそ5メートルほどある場合が多く、実際に歩いたり車を運転したりする中で自然と感覚をつかむことができます。お子さんと一緒に「ここからあそこまでが何メートルくらいだと思う?」といったクイズ形式で遊びながら学ぶのも楽しい方法です。

防災・防犯に役立つ距離感の応用

災害時の避難距離や、人との適切な距離を保つ場面でも、5メートルの感覚は役立ちます。例えば、地震や火災の際には、ある程度の距離を確保することが安全につながりますし、飛沫感染対策としても、距離感を意識することが予防策のひとつになります。

また、夜道を歩く際や人混みの中での立ち位置などでも、5メートルの間隔を目安にすることで、不審者との距離をとったり、視界を広く保ったりと、防犯面でも効果的です。5メートルという感覚を日常生活の中で何度も確認し、身体に染み込ませておくことが、いざという時の判断力にもつながっていきます。

まとめ:5メートルを理解して暮らしに活かそう

身近な距離を意識することで得られるメリット

5メートルという距離は、実は私たちの身の回りのあらゆる場面で登場しています。ちょっとした移動、物の長さ、高さ、風の強さなど、さまざまな角度から理解することで、生活に役立てることができます。

たとえば、室内の模様替えを考えるときや、家具を配置する際にも「5メートル」の感覚があると、無駄なスペースを省いたり、より使いやすい動線を確保できたりと、暮らしやすさが大きく変わってきます。また、ペットとの適切な距離を保つ散歩のトレーニングにも役立ちますし、お子さんにとっても安全に遊べる範囲の基準として利用できます。

さらに、家族や友人とのパーソナルスペースを保つための目安にもなるため、快適な人間関係づくりにもひと役買ってくれます。このように、「5メートル」という距離を感覚として身につけておくことで、日々のちょっとした選択や行動が、より的確に、そして安心・安全なものになっていくのです。

家庭やレジャーでも活かせる5メートルの知識

安全や快適さを考えるうえで、5メートルという単位はとても便利です。家族との距離、遊び場での安全対策、アウトドアでの設営距離など、ぜひ日常に取り入れてみてくださいね。

また、ピクニックや公園でレジャーシートを広げるときにも、隣との距離を5メートル確保できれば、お互いに気兼ねなく過ごすことができますし、子どもたちが走り回る空間としても十分な広さになります。ガーデニングでは、日当たりや風通しを考慮して植物同士の間隔を5メートルに設定することで、健康的な生育環境が整います。

このように、生活のさまざまなシーンで5メートルという距離を活かすことができれば、安心で快適な空間づくりが実現できます。