料理中に「150mlって何グラム?」と手が止まったこと、ありませんか?

特に、計量カップがないときや、レシピがグラム表記ばかりのときは、どうしていいかわからなくなることも。

でも大丈夫。この記事では、水・油・牛乳など身近な液体の「150ml=何gか」をわかりやすく解説しています。

そのまま使える換算早見表や、キッチンで使える便利な代用品のアイデアもたっぷり紹介しているので、今日からすぐ役立ちますよ。

調理がもっとスムーズで楽しくなるように、やさしく丁寧にご案内しますね。

水150mlは何グラム?重さの基本を解説

水の場合、常温(およそ20℃)では1ml=1gとして計算できます。これは水の密度が1.0g/cm³(=1.0g/ml)であるためです。つまり、容積と質量が一致するので、150mlの水はそのまま150gと見なすことができるのです。この関係は、常温という条件付きではありますが、日常的な料理や飲み物の計量では非常に役立ちます。覚えておくと、レシピに記載された分量をすぐに把握できてとても便利です。

計算式のイメージと考え方

換算の基本的な考え方は、「体積(ml)× 比重(密度)」で質量(g)を求めるというものです。水の密度は1.0g/mlなので、150ml × 1.0 = 150g という単純な式になります。これを応用すれば、他の液体や物質でも密度を知っていれば簡単にgに換算できます。密度が異なる物質の場合はこの係数が変わるため、たとえば牛乳や油、シロップなどでは結果が変わります。このように、基本の計算式を知っておくと、さまざまなシーンで役立ちます。

「ml」と「cc」はどう違う?150ccは150g?

「ml」と「cc」は見た目こそ違いますが、実は同じ体積を表す単位です。1ml=1ccと定義されており、数値的にも単位の意味としても完全に一致します。たとえば、医療の現場では「cc(シーシー)」という表記が多く用いられ、料理の世界では「ml(ミリリットル)」がよく使われるなど、使い分けはありますが、どちらを使っても量としては全く同じです。そのため、150ccの水は150mlと同様に150gと換算して問題ありません。混乱しがちな単位ですが、この関係を知っていれば計量時に迷うこともなくなります。

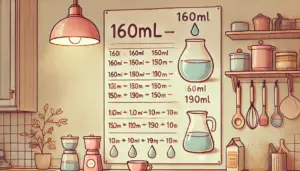

【換算早見表】160ml〜190mlの目安まとめ

水のml・ccからgへの変換表(常温時)

| ml・cc | g(水の場合) |

| 160ml | 160g |

| 170ml | 170g |

| 180ml | 180g |

| 190ml | 190g |

このように、常温の水であればmlとgは1対1で対応しています。つまり、数値がそのまま置き換え可能であるため、計算の手間がほとんど必要ありません。たとえば180mlの水が必要な場合、単純に180gと見なせるので、秤を使う際もスムーズです。また、「レシピに150mlとあるけど、手元の計量器はg表示だけ」という場面でも、迷うことなく使えます。このシンプルな換算関係は、初心者からベテランまで幅広い層にとって非常に便利です。さらに、g→mlへの逆換算もまったく同様に成り立つため、さまざまな調理工程で柔軟に応用することができます。

計量カップがないときの代用品アイデア

「計量カップが見当たらない!」そんなときでも慌てなくて大丈夫です。キッチンにある日用品や、普段は別の用途で使っているものが、意外と役立ちます。

家庭にある以下のようなもので代用が可能です。

* 大さじ1=15ml(10杯で150ml)

* 小さじ1=5ml(30杯で150ml)

* ペットボトルのキャップ=およそ7.5ml(約20杯で150ml)

* 計量スプーンがない場合は、おたま(一般的に1杯が約50ml)を3杯使う

また、マグカップや紙コップ、ヨーグルトの空き容器などにも、おおよその容量表示があることが多く、それを目安にするのもひとつの方法です。これらを活用すれば、目安として十分対応できますし、少し多め・少なめになっても、味付けを微調整することで仕上がりを整えることが可能です。正確さは専用の計量器にはかないませんが、実用上は大きな問題にならないことがほとんどです。

他の液体では重さが変わる?(牛乳・油・調味料など)

水以外の液体では密度が異なるため、同じ150mlでも重さが変わります。これは、それぞれの液体が持つ固有の性質によって、同じ体積でも質量が増減するからです。

たとえば、

* 牛乳(比重 約1.03)→ 約154.5g:わずかに水よりも重く、栄養分や脂肪分の含有量が影響しています。

* サラダ油(比重 約0.92)→ 約138g:水よりも軽く、油類は一般的に密度が低いため、g数が少なくなります。

* 醤油(比重 約1.2)→ 約180g:塩分やたんぱく質が多く含まれているため、水よりもずっしりとした重さになります。

* みりん(比重 約1.03〜1.05)→ 約154.5g〜157.5g:糖分が多いため、牛乳と同じくやや重めです。

* お酢(比重 約1.01)→ 約151.5g:水に近いですが、わずかに重くなります。

このように、調味料や乳製品、油など、それぞれに密度の違いがあることを把握しておくと、正確な調理に役立ちます。特にお菓子作りや分量がシビアなレシピでは、こうした微妙な違いが味や食感に影響を与えることもあるため、液体ごとの比重をチェックしておくと安心です。少し手間はかかりますが、美味しさを追求するためには価値のあるポイントです。

よくあるQ&A:換算で迷いやすいポイント

大さじや小さじで150mlを測るには?

大さじ10杯、小さじ30杯が目安です。大さじは15ml、小さじは5mlとして計算できるため、家庭にある計量スプーンを使えば意外と正確に測ることができます。加えて、もしスプーンがすり切りでなく山盛りになる場合は、多少の誤差が出るので、目安として覚えておくとよいでしょう。スプーンの材質や形状によっても多少容量にばらつきがあるため、何度か計量して自分の道具のクセを知っておくのもおすすめです。

mlとgの違いがわかりにくいときのコツは?

水を基準にして「1ml=1g」とまず覚えましょう。これは水の密度が1.0だから成り立つ関係です。そこから液体ごとに応用すればOKです。たとえば、油や醤油、牛乳などは密度が異なるので、同じmlでもgが変わってきます。この基本さえ押さえておけば、どんな液体でも「だいたいこのくらい」と見積もれるようになってきます。

液体じゃない材料もgにできるの?

できますが、密度が液体より複雑なので専用の換算表を使うのがおすすめです。たとえば砂糖や小麦粉、塩などは、同じ1カップでも種類によって大きく重さが変わります。しっとりした砂糖(上白糖)とさらさらのグラニュー糖では密度が異なるため、同じ体積でもg数が異なります。正確な計量が必要なときには、食材ごとの換算表やデジタルスケールを活用することで、より確実な計量が可能になります。

換算に役立つ便利グッズ・無料アプリ紹介

スマホアプリやデジタルスケールを活用すれば、換算の手間がぐっと減り、忙しい日々の中でも効率的に調理ができるようになります。これらのツールは、特に初心者や計量が苦手な人にとって非常に頼りになる存在です。

* 「クックパッド」や「クラシル」などのアプリには、材料の換算機能や分量調整機能が備わっており、スマホひとつで複雑な計算をせずに済む便利な仕組みが整っています。

* デジタルスケールは0.1g単位で測れるものも多く、液体だけでなく粉類や調味料も正確に計量できます。タッチパネル式やバックライト付きのものなど、操作性にも優れたモデルが多数あります。

* メモリ付き保存容器は、ml表示がはっきりしているため、液体をそのまま計量して保存までできる一石二鳥の便利アイテムです。

さらに、最近ではAI搭載のレシピアプリやスマートスピーカーと連動した調理サポートツールも登場しており、より快適に料理を楽しめる時代になってきました。こうしたアイテムを上手に取り入れることで、日常の料理がもっと簡単で楽しくなり、料理そのものへのハードルもぐっと下がります。

【まとめ】150ml=何g?換算のポイント

水の場合、150ml=150gと覚えておけばまず間違いありません。水は密度が1.0g/mlという非常にわかりやすい性質を持っているため、体積と質量が一致するという便利な特徴があります。このため、キッチンで何かを計量するときに「とりあえず水だったら同じ数値でいい」と考えると、非常にスムーズに作業が進みます。

ただし、他の液体では密度によりグラム数が異なります。たとえば同じ150mlでも、牛乳では150gを少し超えることがあり、逆に油のように水よりも軽い液体では150gを下回ります。液体の種類によって密度は異なるため、厳密に測りたいときには「その液体の密度」を知ることがとても重要になります。

換算の基本は「ml × 密度」ですが、料理や家事の現場ではざっくりとした目安でも十分です。日常の料理では「おおよそ」で問題ないことが多く、毎回細かく計算するのはかえって非効率になることもあります。そんなときこそ、換算表やアプリといった便利ツールを活用することで、時間を節約しながらも安定した味や仕上がりを実現できます。

日々のキッチン作業をストレスなく、そして楽しく進めるためにも、こうした換算の知識を無理なく取り入れていくのがポイントです。難しく考えすぎず、「水は1:1、それ以外はちょっと調べる」くらいの感覚で取り組むと、失敗も減り、料理の腕も自然とアップしていくはずです。